| 特典:その1 ご質問への 無料解答 |

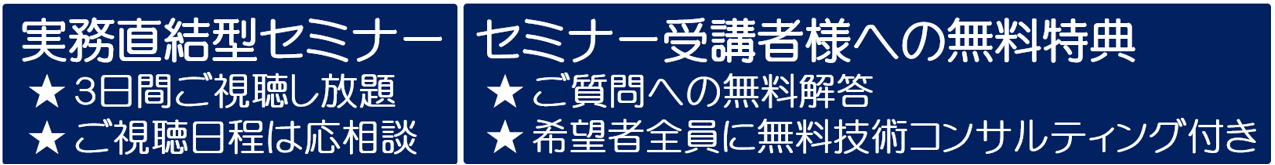

・ご視聴終了日から15日間以内であれば、ご視聴頂きましたセミナー内容についてのご質問をお受付けさせて頂きます。 ・ご質問は、メールにてご質問内容を箇条書きにして、『ご受講セミナー名、ご視聴期間、会社名、部署、お名前、会社の部署の電話番号、受講者様のメールアドレス』をご記入の上、メール(ktl@r4.dion.ne.jp)で標題は「受講したセミナーについての質問」と書いてお送り頂く様お願い申し上げます。 ・講演を行いました講師が直接、ご解答させて頂きます。ご解答は、メールまたはZoomで直接ご対応させて頂きます。 ・内容によってはお答えできない場合もございます。 ・本サービスは、事前の告知なしに終了する場合がございますので、あらかじめご了承頂く様お願い申しあげます。。 |

| 特典:その2 無料技術コンサルティング |

・本セミナーの受講者様に限り、セミナーご視聴の最終日から30日間以内にメールで「無料技術コンサルティング希望」と題してメールを頂ければ、メールあるいはZoomで直接お返事をさせて頂きます。ご相談内容は受講されたセミナーの分野に関係する内容でお願い致します。仕事でお困りのことなどをご連絡下さい。内容によっては、ご相談をお受けできないこともありますので、予めご承知おき頂く様お願い申し上げます。 ・メールにご相談内容をお書き頂き、『ご受講されたセミナー名、ご視聴期間、会社名、部署、お名前、会社の部署の電話番号、受講者様のメールアドレス』をご記入の上、メール(ktl@r4.dion.ne.jp)で標題は「無料技術コンサルティング希望」と書いてお送り頂く様お願い申し上げます。 ・この無料技術コンサルティングは、セミナーの講演を行いました講師が直接ご対応させて頂きます。 ・内容によってはお答えできない場合もございます。 ・本サービスは、事前の告知なしに終了する場合がございますので、あらかじめご了承頂く様お願い申しあげます。 |

「そのCFDの結果、本当に信じていいんですか?」

そう聞かれたとき、自信を持って「はい」と答えられる人は、実は多くありません。

CFD(数値流体解析)を技術的に正しく理解するには、流体特有の現象やその数理的な表現方法、そして偏微分方程式の基本など、避けて通れない“知の壁”が立ちはだかります。大学院で機械工学を修了したエンジニアでさえ、理論に悩まされるのが現実です。

この壁を乗り越えずに解析だけを行っても、「有名なソフトで出した結果だから大丈夫」と答えてしまうような、技術的に非常に危うい状況に陥ってしまいます。それでは、高価な解析装置を導入した意味すら失われてしまうでしょう。

本セミナーでは、数値流体力学に必要な数学の本質と意味を、初心者でも理解できるよう丁寧に解説します。単に数式を追うのではなく、現象の背景にある「なぜそうなるのか?」を追求します。

これからCFD(差分法、有限要素法、有限体積法、粒子法、格子ボルツマン法、流体関連のマルチフィジックス解析など)を学ぶ方、独学で限界を感じている方、実務でCFDを使っているけれど理論に自信がない方、そして部下の解析業務を管理する立場の方まで。

機械学習(AI)を活用したCFDへの活用として、航空機の翼の最適設計法としての遺伝的アルゴリズムを用いた設計法についても解説致します。

1日で、CFDと今後AIを活用してCDFがどのようには変わっていくのか、今後のCFDの“見え方”が見えてくるようになると思います。

<受講対象者>

・ 「CFDって何?」というレベルから、基礎をしっかり学び直したい方

・ 異業種から異動してきて、急に流体解析を任されて困っている方

・ 乱流の正体やレイノルズ応力、CFDでの扱い方を分かりやすく知りたい方

・ 数学が苦手で、専門書を開いてもチンプンカンプン…という方

・ 有限要素法や有限体積法などの“よく出てくる手法”をきちんと理解したい方

・ 粒子法や格子ボルツマン法って結局何がすごいの?を知りたい方

・ 部下がCFDをやっているが、実は自分がよく分かっていない管理職の方

・ 機械学習(AI)を活用したCFDの最新トピック――航空機の翼設計など、先端技術への応用に興味がある方

<予備知識>

・高校数学(数Ⅲレベル)の内容を「なんとなく見たことがある」程度でOKです。完璧に理解している必要はありません。

・偏微分や偏微分方程式と聞いて身構えた方も大丈夫。本セミナーでは、それらの数学を“使える感覚”で身につけられるよう、イメージ重視でやさしく解説します。

<修得知識>

1)数値流体力学(CFD)の基本と、本当に押さえるべき“要点”がしっかり理解できます。

2)有限要素法や有限体積法を使った流体解析のしくみがスッキリ分かるようになります。

3)難しいとされる乱流も、その仕組みや解析手法、仕事で使うための技術的ポイントまで学べます。

4)解析結果を「技術的に信用できるか?」を自分で判断するための基礎力が身につきます。

5)粒子法や格子ボルツマン法といった新しい解析手法が、どんなもので、何が強みなのか理解できます。

6)「流体インフォーマティクスって何?」から、「なぜ今注目されているのか」「どうやって使うのか」まで、実例を交えて具体的に学べます。

7)市販のCFDソフトやマルチフィジックス解析ソフトにはどんな種類があり、どう選べばよいかが分かります。

8)数値流体解析に関わる部下との打ち合わせで、きちんと技術的な会話ができるようになります。

9) CFDへの機械学習の活用のしかたの入り口が「こんな感じでやればいいのか」と理解できると思います。

| 講師 | (社)日本騒音制御工学会認定技士 (社)日本音響学会技術開発賞受賞 有限会社アイトップ 統括技術コンサルタント 通訳・翻訳 博士(工学) 小林英男 氏 名古屋大学大学院 元非常勤講師(日本政府主催のフルスカラシップ試験に合格した留学生(修士課程・博士課程)に微分積分学・線形代数学・ベクトル解析学・最適化数学・統計解析・ベイズ統計解析・機械学習などを英語で講義、2021年~2024年) |

|---|---|

| 講師略歴 | 東京電機大学工学部機械工学科卒業後、東京農工大学大学院工学研究科にて特別研究員(5年間)。 大学生時代にESS(英会話部)に所属し、カリフォルニア大学バークレイ校(通称UCバークレー、世界大学ランキングで毎年10位以内)にて英語研修、および毎日新聞社後援英語弁論大会で3位入賞。上智大学にて開催された全日本選抜集中合宿英語研修(2週間英語のみ、日本語禁止、主催は財団法人語学教育振興会で会長は東京大学名誉教授坪井忠二先生)に2年連続で選抜され参加。東京電機大学第53代ESS部長。技術だけでなく英語の勉強にも集中したのは卒業後に世界で活躍できるエンジニアになるため。 大学卒業後、リオン㈱に入社し、騒音・振動の測定・分析・対策、および海外事業部でヨーロッパを担当してセールスエンジニアとして従事。 ㈱アマダに勤務し、工場で組立・製造・検査、海外事業部でNCタレットパンチプレスの修理・NCプログラムの作成教育・板金加工技術のコンサルタント、システム事業部で板金加工自動化ライン(FMS)の開発・設計、および技術研究所でアマダ製品の低騒音・低振動化および快適音化などの研究開発に携わり大ヒット商品を世に送り出した。上記のように、製造、サービス、設計、開発、研究(製造~研究まで)の一連の実務経験・実績を積み重ねた。 その後、技術コンサルタントとして独立して28年が経過した。1部上場企業の研究、開発、設計部署を中心に、多くの企業に対し振動・騒音分野およびマルチフィジックス分野で技術指導および技術コンサルティングを実施。この間に先進国を中心に25ヶ国以上に出張し、エンジニアとして英語で仕事をしてきた。またときに通訳・翻訳なども依頼され実施してきた。 ここ10年以上は推測統計解析、ベイズ統計解析の研究にも力を入れ、実務エンジニアリングへのベイズ統計学の適用、および機械学習やAIの研究にも力を入れている。 セミナーの講師歴は約30年間。日刊工業新聞社主催などの多くの技術セミナー・(技術)英語セミナー・工業数学セミナー・応用物理数学セミナーの講師を実施してきた。この間に専門学校や大学で非常勤講師も行ってきた。 また、日刊工業新聞社主催のセミナー講師歴は長く10年以上。本セミナーの内容にも関連する流体と振動・騒音や伝熱とのマルチフィジックス解析の技術指導も行ってきた。また現在は、機械学習・AIにより従来技術を高知能化するための技術指導にも力を入れている。 本セミナーでは、上記に関連した技術理論はもとよりその時々の実際の実務経験・技術ノウハウもまじえながら分かりやすく解説致していきます。 |

| 所属学会 | ・日本機械学会 ・自動車技術会 ・日本ロボット学会 ・日本騒音制御学会、etc. |

| 日時 | ご視聴開始日時:受講お申込み完了の次の段階でご相談の上決定 |

| セミナー形態 | 本セミナーは、最近開催したセミナーのオンデマンドセミナーです。3日間は何回でもセミナーの途中からでも繰り返し視聴ができます。 ご視聴開始希望日をお申込みフォーマットの備考欄にご記入頂く様お願い申し上げます。セミナーのご受講お申込み後に当社宛のメール(ktl@r4.dion.ne.jp)にてご連絡頂くこともできます。 |

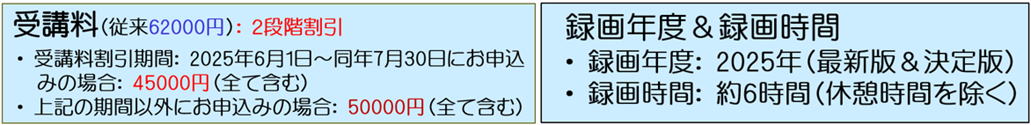

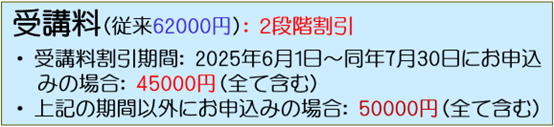

| 受講料など | <受講料について> ・当社は免税事業者です。当社の方針により消費税は頂いておりません。よって受講者様からしますと、消費税分が値引きされたことになります。 <テキストについて> テキストは、PDF化したものをメールに添付して受講者様にお送りさせて頂きます。基本的には、ご受講開始日にPDFテキストをお送り致します。 テキストは1枚のA4の用紙に2スライド印刷(4スライド印刷ではありません。4スライド印刷では小さな字が見にくいので。)なので文字が適度な大きさなので見やすくなっております。テキストはフルカラーで当講師オリジナルの分かりやすい多くのカラー解説図を含みます。 なお、テキストをコピーして2次配布することなどは、コンプライアンス(法令遵守)およびコーポレートガバナンス(企業統治)により禁止になっております。 <受講料のお支払いについて> ・会社受講(会社が支払う)の場合 お支払いは、セミナー受講のお申込み頂き受講料の請求書が届きましたら、なるべく早く当社指定銀行口座(受講料の請求書に記載されております)にお振込み頂く様お願い申し上げます。遅くてもセミナーのご視聴開始日の翌月の末日までにお支払い頂く様お願い申し上げます。 領収書が必要な場合は、メールにてその旨ご連絡頂ければご指定頂いた宛先名で領収書を発行致します。 また、会社支払いの立替えで受講者様が直接お支払い頂くこともできます。 ・会社受講ではなく個人受講(会社ではなく受講者様が受講料をお支払い)でお申し込みの場合 セミナー開催日の3営業日前迄に当社指定口座にお振込み頂く様お願い申し上げます。この場合、当社指定口座に関する情報は、セミナーお申込み日にメールにてご連絡させて頂きます。 この場合も領収書が必要な場合は、メールにてその旨ご連絡頂ければご指定頂いた宛先名で領収書を発行致します。 <ご注意事項> 時としてご視聴頂く動画の内容やテキストの内容の一部が、ネットで告知しておりますセミナーの目次と多少異なる場合があるかもしれません。その場合はご容赦頂く様お願い申し上げます。 |

| よくある質問 | ココをクリックして下さい。 |

| 個人情報保護方針 | ココをクリックして下さい。 |

| お申込み | ここをクリックして下さい。メール(送信先は、ktl@r4.dion.ne.jp)でお申込み頂くこともできます。 |

| 講師の著書 |

「プロセスインフォマティクスにおけるデータ解析・モデリングと活用事例」(2025.8出版予定、技術情報協会、共著) 「シッカリ学べる!機械設計者のための振動・騒音対策技術」(2019.4 日刊工業新聞社) 「アクティブ制御開発の現状と適用事例」公益社団法人日本騒音制御工学会 研究会技術レポート第16号 (1995, 7、共著) 「振動の通信教育テキスト、1~3巻」ISS産業科学システムズ(1994,6) 「騒音の通信教育テキスト、1~3巻」ISS産業科学システムズ(1994,6) 「振動放射音についての研究」一般社団法人日本機械学会 研究成果報告書(1993、共著) 「FFTアナライザ・DAT使用の実際」公益社団法人日本騒音制御工学会 研究会技術レポート第14号 (1992, 7、共著) 「音響インテンシティ計測法の基礎と応用」公益社団法人日本騒音制御工学会 研究会技術レポート第10号 (1991, 4、共著) |

| アイトップ社の ホームページ |

ココをクリックして下さい。本セミナーの講師のブログなど盛りだくさんの内容を掲載、ご参照下さい。トップページの左側の多数のナビゲーションから多くの内容をご参照頂けます |

| アイトップ社の セミナーの一覧 |

ココをクリックして下さい。 |